Исследование российских учёных показало, что из четырёх распространённых типов микропластика только полистирол заметно сокращает продолжительность жизни и плодовитость пресноводного рачка Moina macrocopa.

При этом все частицы активно заглатываются животными, но токсичность зависит не от количества, а от химии полимера и его взаимодействия с другими загрязнителями.

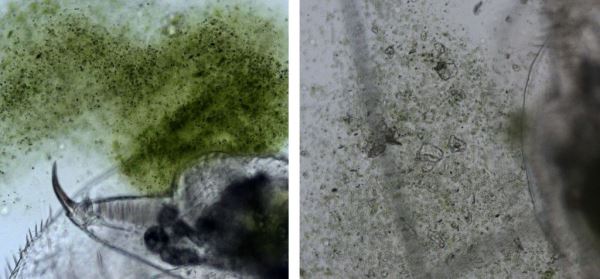

Фото: ksc.krasn.ru

Полученные эффективные концентрации в десятки тысяч раз превышают уровни, обычно встречающиеся в природе, что ставит под сомнение экологическую значимость многих лабораторных данных.

Команда биологов из Красноярского научного центра СО РАН и Сибирского федерального университета провела серию острых и хронических экспериментов с рачками-клонами Moina macrocopa, которых содержали в стандартных условиях и кормили водорослями Chlorella vulgaris. В работе использовали частицы полистирола (PS), поливинилхлорида (PVC), полиэтилена (PE) и полипропилена (PP) размером 2–80 мкм, полученные из бытовых пластиковых изделий.

Только полистирол оказался токсичным

В 48-часовых тестах на выживаемость только полистирол показал заметный эффект: полулетальная концентрация составила примерно 73 000 частиц/мл. В хроническом эксперименте, продолжавшемся до естественной смерти всех особей, снижение продолжительности жизни и числа потомства зафиксировали при 10 000 частиц/мл именно полистирола. Другие полимеры в тех же дозах статистическ значимо не влияли на жизненные параметры, несмотря на то что рачки активно их потребляли.

«Интересно, что M. macrocopa предпочитает частицы 6–12 мкм, а в этом диапазоне полистирол содержал всего 8 % частиц — минимум среди всех типов. Это говорит о том, что механизм токсичности связан не с количеством проглоченного материала, а с химическими свойствами самого полимера», — поясняют авторы.

Смесь с пестицидами и металлами: эффект непредсказуем

Чтобы выяснить, как микропластик ведёт себя в присутствии других загрязнителей, учёные добавляли к частицам (10 000 частиц/мл) медь, дизельное топливо или коммерческий инсектицид «Кунфу Супер» в концентрациях, вызывающих 50 % гибели без микропластика. Смеси готовили двумя способами: непосредственно перед экспозицией и после недельного перемешивания, имитирующего «старение» в природе.

Свежие смеси:

- полистирол усиливал токсичность меди;

- для других полимеров значимых изменений не обнаружили;

- дизель и инсектицид взаимодействия с любыми МП не показали.

После недельного кондиционирования картина изменилась:

- токсичность меди полностью исчезла при смешивании с любым полимером;

- дизельное топливо перестало быть токсичным в присутствии полиэтилена и полипропилена, но сохраняло опасность с полистиролом и PVC;

- инсектицид значимо терял силу во всех сочетаниях, особенно с полистиролом и полиэтиленом.

«Эффекты варьировали от синергизма до полной детоксикации и критически зависели от природы токсиканта, типа полимера и времени контакта. Это указывает на сложные процессы сорбции/десорбции, пока плохо поддающиеся прогнозу», — подчёркивают исследователи.

Почему лабораторные данные трудно перенести в природу

Ключевое замечание авторов — все выявленные эффекты возникали при концентрациях на 3–5 порядков выше типичных для пресных вод. Фоновые уровни микропластика обычно измеряются десятками частиц на кубический метр и лишь в загрязнённых зонах достигают десятков тысяч частиц на литр. Поэтому прямое перенесение лабораторных порогов на природные условия пока невозможно.

Результаты согласуются с противоречивой литературой: часть работ сообщает о вреде уже при 100 частицах/л, а полевые мезокосмные эксперименты при экологически релевантных концентрациях часто не находят негативных последствий. Авторы считают, что для достоверной оценки рисков необходимы длительные многовидовые исследования при реалистичных уровнях загрязнения и учёте комплекса стрессоров.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 25-24-00163).

Источник: ecoportal.su